Wirtschaft gibt gemischtes Bild ab – Soziale Innovationen allerdings sind weit verbreitet

Breaking News:

Somikon Digitale Kompaktkamera mit 64 MP, 5K, Autofokus, 16-facher Digitalzoom

Menschliche Ressourcen im Projektmanagement – Effiziente Personaleinsatzplanung

Ewopharma AG Announces Exclusive Distribution Agreement for Cardiovascular Solutions in Bulgaria

KI Expertenforum Academy mit KI-Kompetenz Schulungen für Unternehmen

Wir brauchen Macher! Julien Backhaus im Turtlezone Interview

Kathmandu Nepal

Freitag, Apr. 11, 2025

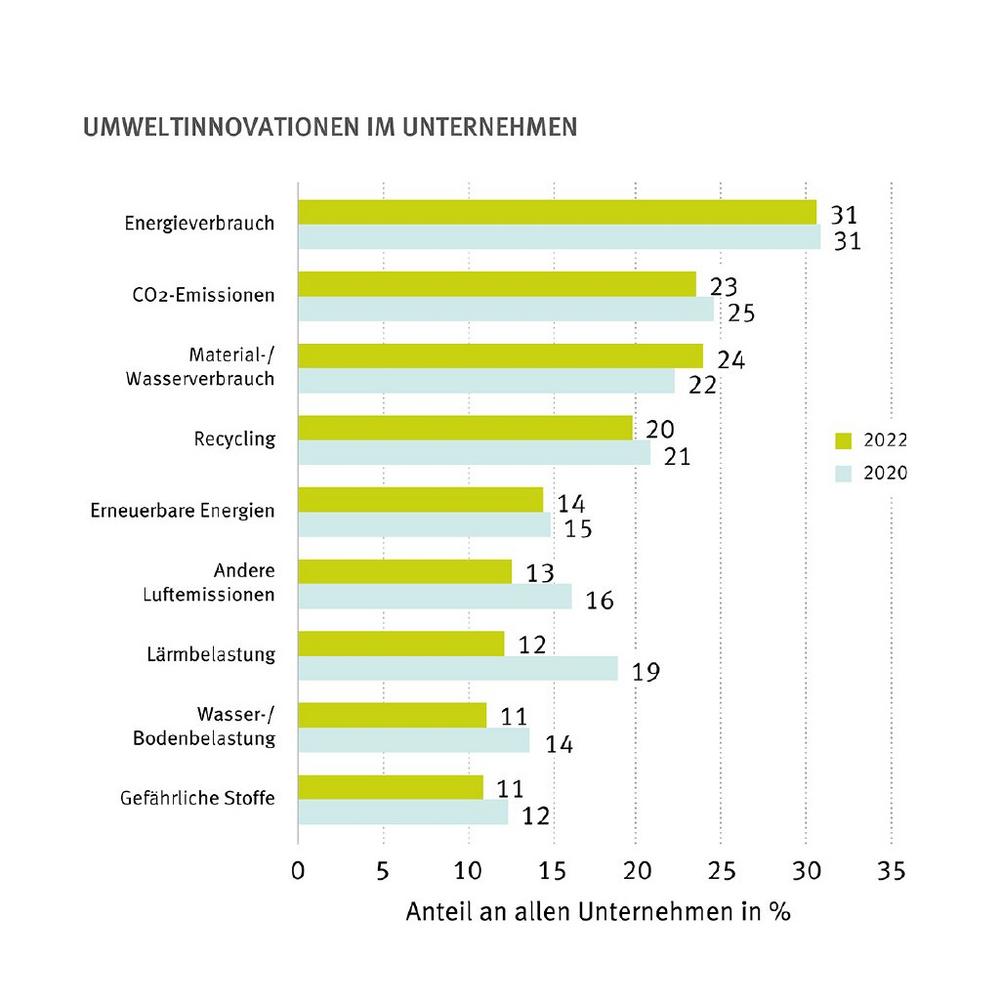

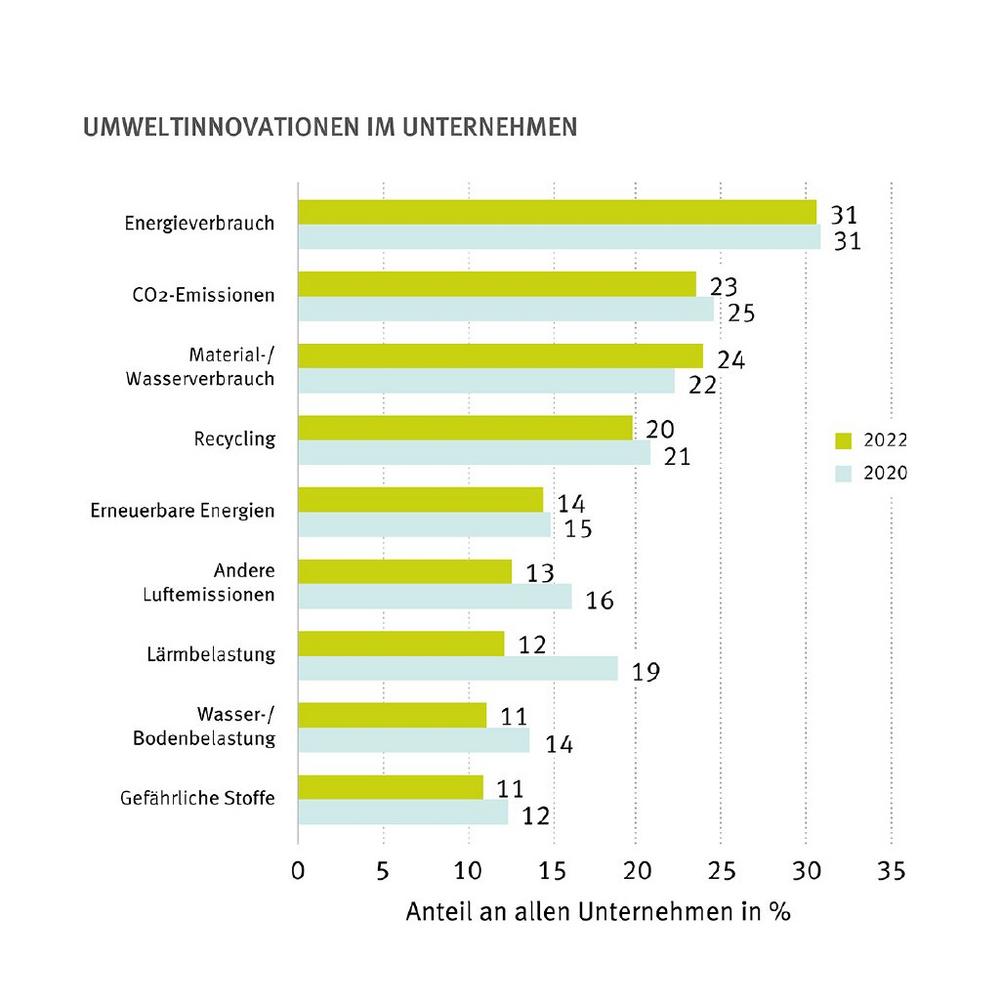

Im gleichen Zeitraum 2020 bis 2022 haben 55,6 Prozent aller Unternehmen Umweltinnovationen eingeführt. 48,7 Prozent aller Unternehmen weisen Umweltinnovationen im Prozessbereich auf, d.h. die positiven Umwelteffekte traten im innovierenden Unternehmen ein. 39,7 Prozent führten Umweltinnovationen im Produktbereich, d.h. hier traten die positiven Umwelteffekte bei den Kunden und Nutzern der Produkte ein. Sowohl im Prozess- als auch im Produktbereich standen Umweltinnovationen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduktion von Emissionen an erster Stelle.

Großunternehmen heben Innovationsausgaben auf neuen Höchstwert

Mit 190,7 Milliarden Euro erreichten die Innovationsausgaben im Jahr 2022 einen neuen Höchstwert. Ein Teil des Anstiegs könnte auf inflationäre Effekte zurückgeführt werden. Allerdings ist es nicht möglich, diesen Anteil zu beziffern. Vieles spricht dafür, dass nur ein kleiner Teil des Zuwachses der Inflation geschuldet ist. Denn die Preissteigerungen im Jahr 2022 von durchschnittlich 5,3 Prozent betrafen vor allem Energie, Rohstoffe und Vorprodukte. Diese spielen als Kostenfaktoren für Innovationsaktivitäten jedoch eine untergeordnete Rolle. Bei den zentralen Kostenfaktoren Personal, Dienstleistungen und Sachanlagen lag der Preisanstieg im Jahr 2022 unter der gesamtwirtschaftlichen Inflationsrate.

Mit 10,6 Prozent stiegen die Innovationsausgaben im Dienstleistungssektor deutlich stärker als in der Industrie mit 5,4 Prozent. Dennoch sind die Innovationsausgaben in der Industrie mit 137,6 Milliarden Euro fast dreimal so hoch im Vergleich zum Dienstleistungssektor mit 53,1 Milliarden Euro. Der Anstieg der Innovationsausgaben ist allein auf die Gruppe der Großunternehmen zurückzuführen. Sie steigerten ihre Innovationsaufgaben um 8,2 Prozent auf 160 Milliarden Euro. Die Innovationsausgaben der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) änderten sich dagegen kaum (minus 0,2 Prozent) und lagen 2022 bei 30,6 Milliarden Euro.

Im Jahr 2022 planten noch 40,4 Prozent der Unternehmen mit der Finanzierung von Innovationsaktivitäten. Für das Jahr 2023 planten nur noch 33 Prozent der Unternehmen mit Ausgaben für Innovationen. Die Unsicherheit wächst für das Jahr 2024 weiter an: 31,1 Prozent der Unternehmen planen fest mit Innovationsausgaben, 21,5 Prozent sind sich unsicher. Der Ausblick auf die Jahre 2023 und 2024 ist daher mit vielen Unsicherheiten behaftet. Die Unternehmen sind deshalb in ihrer Planungssicherheit beeinträchtigt.

Mehr forschende, aber weniger innovierende Unternehmen

Die Anzahl der kontinuierlich forschenden Unternehmen erreichte 2022 einen neuen Höchststand von mehr als 43.000. Dies sind 12,9 Prozent aller Unternehmen im Berichtskreis der Innovationserhebung. Die Quote erhöhte sich seit 2019 um 2,0 Prozentpunkte.

Der gestiegenen Anzahl forschender Unternehmen steht jedoch eine rückläufige Anzahl innovierender Unternehmen gegenüber. Deren Anzahl lag 2022 bei gut 169.000, das sind 50,7 Prozent aller Unternehmen. Die Innovatorenquote weist seit zwei Jahrzehnten einen rückläufigen Trend auf. Insbesondere kleine Unternehmen, die selbst keine FuE betreiben, ziehen sich immer wieder aus dem Innovationsgeschäft zurück. Mögliche Gründe dafür reichen von der hohen Kostenbelastung über begrenzte Finanzierungsmittel bis zum Fachkräftemangel und Hemmnisse durch Gesetze und Bürokratie.

Das ZEW in Mannheim forscht im Bereich der angewandten und politikorientierten Wirtschaftswissenschaften und stellt der nationalen und internationalen Forschung bedeutende Datensätze zur Verfügung. Das Institut unterstützt durch fundierte Beratung Politik, Unternehmen und Verwaltung auf nationaler und europäischer Ebene bei der Bewältigung wirtschaftspolitischer Herausforderungen. Zentrale Forschungsfrage des ZEW ist, wie Märkte und Institutionen gestaltet sein müssen, um eine nachhaltige und effiziente wirtschaftliche Entwicklung der wissensbasierten europäischen Volkswirtschaften zu ermöglichen. Das ZEW wurde 1991 gegründet. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Derzeit arbeiten am ZEW Mannheim rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen zwei Drittel wissenschaftlich tätig sind.

Forschungsfelder des ZEW

Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte; Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen; Digitale Ökonomie; Gesundheitsmärkte und Gesundheitspolitik; Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik; Marktdesign; Umwelt- und Klimaökonomik; Ungleichheit und Verteilungspolitik; Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft.

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim

L 7

68161 Mannheim

Telefon: +49 (621) 1235-01

Telefax: +49 (621) 1235-222

http://www.zew.de

![]()